ここ最近のブログを読み返せばパン焼きとレンガを積み上げたストーブの記事ばかりですが、実のところお客様が工場へ見学に来てくださったり、ご契約いただいた現地調査に行って図面を書いたり、タマゴサウナの部品手配など処理すべきタスクが短期間に集中しておりました。

現在はご注文いただいたSD01を5月初旬に完成する事を目指して製作中。今年に入って体調が回復した状態で初めてのストーブ製作なので以前と異なる感覚で組み立てる事が出来ると申しますか、とにかく困ったことに対して上手に回避するアイデアが沸いてくるのが面白い。

そして、ヒミエルストーブ以外の薪燃焼装置を作る事で今まで気づくことが出来なかった部分へ視線を向ける事が可能になりました。

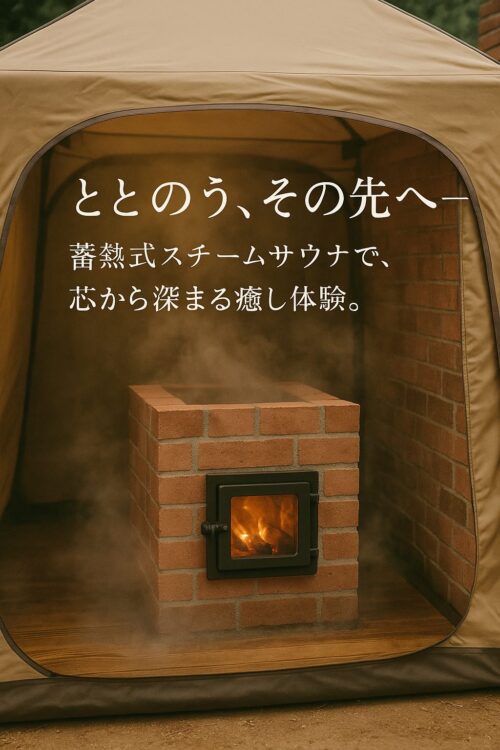

特にレンガを積み上げるだけのサウナストーブは多くの気づきを与えてくれます。

まず第一に、テント内部に煙突を取り外した薪ストーブを入れて密室に設置すれば一酸化炭素中毒が発生すると思うけど実際の運用ではそのような事は発生しません。

なぜなら、加熱が終了したら燃焼室内部に有る熾火や薪、灰を全て取り出し温まったレンガだけをテントに入れるので一酸化炭素が発生する要素が無いのです。

通常の薪ストーブは常に木を燃やして連続加熱が基本と言うか、それが当たり前だけど安全性確保のために全く異なるアプローチを採用しています。

そして2点目の大きな違いは、煙突を取り外したストーブの天板を開放し内部に蓄積された熱を一気に解き放ちます。

薪ストーブの運用で天板を開放するなんて運用は私の知る限り存在しないけど、テント内部を一気に昇温するためには非常に有効な手法。

そしてここからが開発の核心になるのですが、自分が欲しいサウナタイムから逆算してレンガの使用枚数や燃焼室の大きさを設計すると良い感じに仕上がる

具体的に話せば、例えばサウナを楽しむ時間を1時間半だと設定すれば100個程度のレンガで十分蓄熱するし薪の加熱時間も2~3時間でOK。

しかし3時間程度楽しむのであれば120~130のレンガを使用するだけでなく、ストーブ内部に蓄熱体を入れた方が非常に有利。この場合薪の加熱時間を3時間半~4時間必要とするので火入れの為に早く現場へ到着する必要が発生する。

何が言いたいのかと言えば、必要とする稼働時間に合わせてシステム全体の重量をデザインする必要があると言う訳。

私の主張は、重量に運用を合わせるのではなく、運用に構造を合わせると言うシンプルな意見。

では、どの程度の重量や構造が自分の求める出力になるのかと言えば実験を繰り返してデータを蓄積するしか手法は無い。

そういった場合、空積みでストーブを完成することの出来る現在のアプローチは非常に理にかなっているし時短にも有効。

もし私が事業者として蓄熱サウナ施設を運営するのであれば、サウナの稼働時間を3時間とすると朝8時から火を焚き始めて12時から3時まで施設を利用してもらい、3時から5時まで追い炊きして温めなおし5時から8時までもう1組お客様へ提供する事が可能になると考える。

考え方としては荒い構想だけど、蓄熱システムが大きいと稼働するまでの準備に投入する労力が大きくなり負担感が生まれるので小さな蓄熱システムを構築して、こまめに追い炊きをする方が施設を運営する労力を削減できるのではないかと考えています。

小さいとはいえ500㎏の蓄熱体を暖める必要があるので、なるべく効率的に本体を暖める事が出来る様に内部構造のテストを行い現時点で行きついた答えは2つあって

(1)薪の直火はめちゃ暖かい

(2)熱は衝突する事で移動する

どれも当たり前の事なんだけど、その当たり前のことをシンプルかつ忠実に製品へ実装する事が出来るのが私の特技。

実機を前にして設計の意図と得られた結果を聞くと、真新しい事は何一つないのですがそんな簡単な事も基本的な設計能力と知見の蓄積が無ければ改良して行く事が困難なのでこれからも興味の赴くまま遊びの中で技術を磨いて行きます。

コメント