10月に入り朝晩涼しくなったとはいえ、私の住む関西は余裕で32度を超える夏日が続いております。

そんな中、SD01をご注文いただいたお客様の現場へ煙突の設置工事を実施。

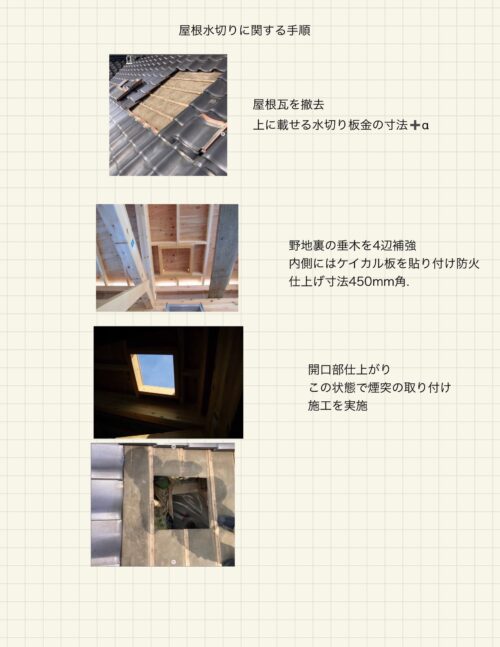

薪ストーブの経験の無い還暦の近い大工さんがメインで現場を取り仕切っているので、仕事の確認項目をすり合わせるべく事前にこのような書類を作り意図の齟齬が発生しない様にしておりました。

まずは、こんな感じで屋根を開口してねと言うイメージを伝え

屋根を開口した後に私が煙突設置工事を行い、フラッシングを現場に仮置きするので板金屋さんが防水施工

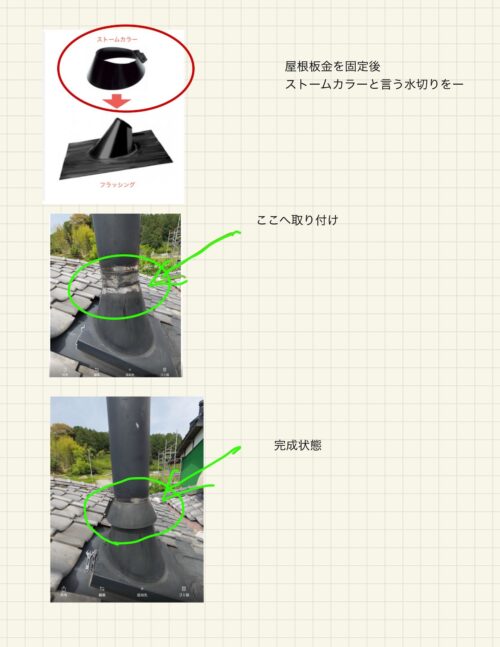

そして、板金屋さんの仕事が完了した後にストームカラーで煙突の防水を実施。

ちゃんと資料も作って意見の一致も図ったから問題なんて発生するはずが無いでしょう。となんの不安感も持たず初日は煙突部材の事前搬入と大工さんと最終の打ち合わせを行い翌日の工事に備えました。

部材搬入の翌日は朝から屋根の開口が有るので、12時くらいに現場へ到着するとそこには予想していなかった光景が目に飛び込んでくるではありませんか。

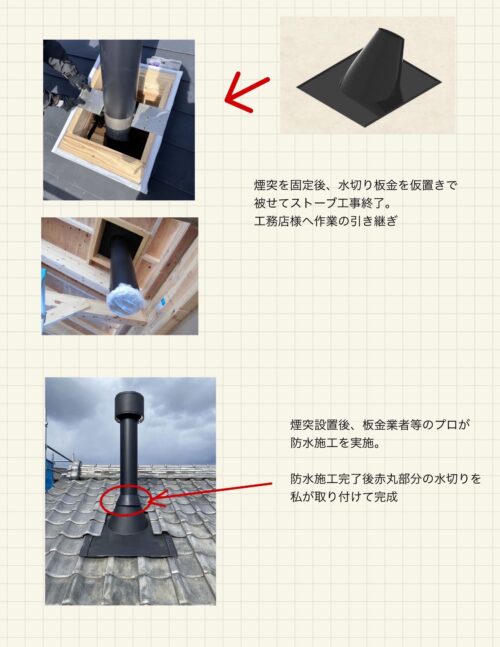

煙突工事を行っていないのにフラッシングが屋根に鎮座しているじゃないの!

このまま板金作業を進めると煙突を設置できないので、急いで道具を準備して屋根貫通部分の煙突だけ取り付けに着手。

開口部のセンターに煙突が来るように固定すれば、あとは板金屋さんへ仕事を引き継げるので急ぎはしないけど手直しが発生しない様慎重に取り付け。

天井の固定が決まれば後は煙突固定金具を取り付けて順次煙突を下ろしてゆく作業。

天井野地だけの固定では煙突が揺れるので2点でしっかりと固定する事は必須。

2階と1階の貫通部分にも金具を取り付けるべく、型紙で穴位置を割り出してあらかじめ下穴を開けると金具の固定が楽なのでお勧め。

最初予定していた場所は内壁と煙突との距離が近かったので位置を変えて設置。

1階の炉台から天井までの経路。

ここまでできればほぼ完成なので、翌日にストームカラーを取り付けて炉台鉄板の寸法を測定しようと思います。

コメント