今週はお客様へ納品する薪ストーブの完成品検査と、もう一台並行して国産の高木煙突を接続した横出しバージョンのテストを行いました。

高木煙突と言えば2重煙突でトップ品質を誇る国産の雄ですが、ヒミエルにインストールするには若干の懸念事項がありました。

それは、最初検品した時からダンパーの面積が小さいと感じていたのです。

火力調節の核心

ヒミエルは空気で火力調節するのではなく、出口のダンパーだけで火力調節する構造なのでダンパー弁の直径がとても重要になります。

現在に至るまで色々な材質や直径のダンパーを製作し、最終的にボルグシステムのダンパーを参考に一番調子のよい直径を導きました。

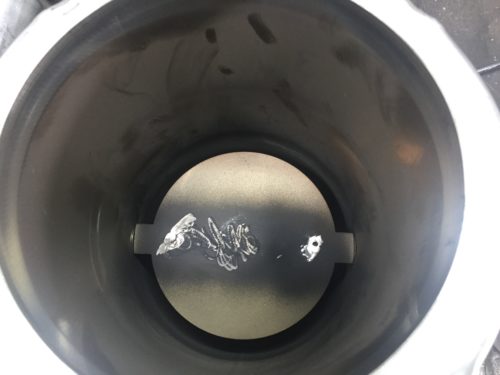

その経験から言うと、高木製のダンパーはチト直径が小さかったのです。上から撮った写真がこちら。

内筒とダンパーの隙間がヒミエルの基準では大きいと感じました。

感覚では判断が出来ないので、いつもの通りテストを行い検証します。

今回は2台同時進行で燃焼しました。

そして実験結果は、右側の横出しバージョンは火力調節のスロットルが殆ど効かなかったです。

本来ならダンパーを閉じると炎が移動する勢いが弱くならなければならないはずなのに、全く思うように操作できません。

僕の予想通り、ダンパーの隙間が大きいと確定です。

[aside type=”boader”]技術的な話をすると、燃焼室内部がとても高温になるので通常の薪ストーブと比較して発生する浮力が大きい。だから隙間が大きいと流速が遅くなるどころか、ベルヌーイの定理により流速が早くなって炎の動きが速くなってしまい、ダンパーによる火力調節が出来なくなる。[/aside]

ダンパーの改造

不具合の原因は判明しました。

しかし、手元にある煙突部品はお客様からのお預かり品なので僕の勝手で改造出来ません。

なのでオーナーにお電話して手短に事情を説明すると「お任せします。」との返事を頂いたので作業開始です。

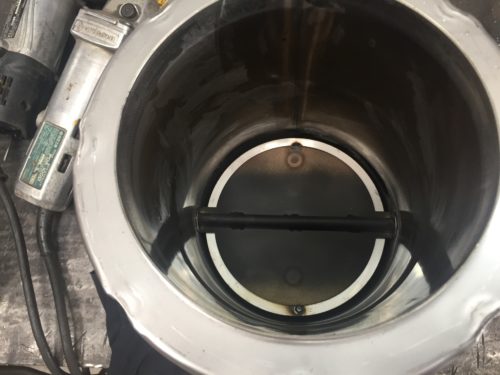

先ずは弁についている溶接痕をエアサンダーで削り取ります。写真の黒いペンキが剥げている場所が削ずった所。

そして、あらかじめ準備していたSUSの切り板を合わせて隙間を確認します。

おーええ感じやん。 このくらいの隙間が丁度いい。

既存のダンパーに張り合わせて溶接するので丸板にスポット溶接用の穴を開けます。

単に溶接すれば良いと言うものではなく、薄いステンレスは溶接すると歪んで反り返ってしまうのでヒズミを制御しながらの接合しなくてはなりません。

追加したステンレス板が白いのは、スパッターと言う溶接カスが付着しないようにスプレーで養生しています。

出来上がりを後ろから見ると弁の面積が大きくなったのがよくわかると思います。

弁がしっかりと軸の中心に来ないと軸が回転しないので取り付けには細心の注意が必要です。

さて、改造が終わったので翌日に再び実験です。

改造の効果確認

KD01の最終チェックは前回で終わったので、今回はKD02と同時にテストを行います。

いつも通り、焚き付けをセットして燃焼スタート

温度が上がってきて巡行運転に差し掛かったころを見計らい火力調節の検証を行いました。

小さいかもしれませんが音に注目していただくと違いが判ります。

動画スタートから10秒くらいはゴーッと大きな音で炎が吸い込まれてゆきます。

しかしダンパーを閉じた10~15秒間は音がなくなり、炎が吸い込まれる勢いも緩やかになります。

そして15秒から再度ダンパーを開けると勢いよく炎が吸い込まれてゆきました。

まとめ

ダンパーの改造はばっちり効果がありました。

このように市販品であっても、自社の要望にマッチしなければ柔軟に対策を施します。

今回は2日を費やし不具合の検出と改善を行いましたが、改造する度に効果の検証を行うので多くの時間が必要になります。

以前にダンパーによる火力調節が効かなくなる経験があったので最短時間で対応できたけど、これが初体験ならどれだけ時間を費やしたか想像もつきません。

思い付きで物つくりをするのではなく、しっかりとした因果関係を掴んだ製造というのはとにかく時間を費やしますね。

そこが私の強みであり得意な事なのでこれからもしっかりと深堀して行きたいです。

コメント