今日は、納品を待つ煙突角フラッシングの結露対策を準備しました。

いつもピザ焼いたり、ストーブをつくってばかりで全く販売の面影が無く半ば趣味の領域に突入しているブログなのですが、ところがどっこい実はちらほらお客様にご契約いただいているんです。

そして、今回の施工現場はこちらになります。

室内から見上げるとこんな感じで、設置が楽しみです。

勉強を兼ねてインスタとかで煙突施工写真を見ると、結露対策を実施する業者としない業者は半々くらいだと感じますが絶対にやった方が良いと考えるので僕は確実に施工します。

そして保温や結露の知識は、マーケティングの勉強でご一緒させて頂いている杉浦社長のブログでほとんど学べるのでお勧めです。

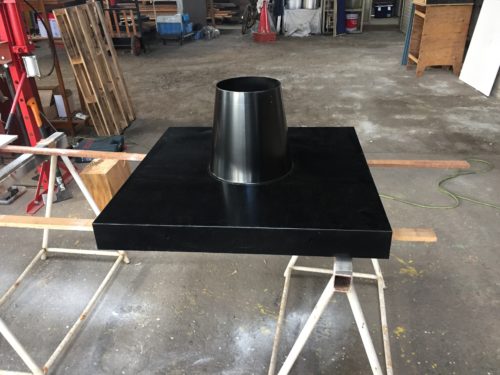

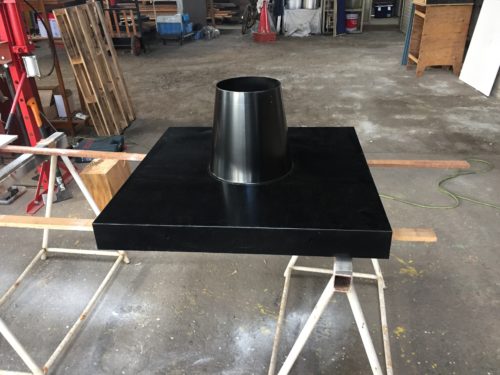

角煙道の下準備

今回、角フラッシングでの施工になるので部材はホンマをチョイスしました。

中に入っているのは、フラッシング本体と固定するベースとなる枠、そして防水の観点から僕が気に食わないストームカラーの3点です。

[colwrap][col3] [/col3][col3]

[/col3][col3] [/col3][col3]

[/col3][col3] [/col3][/colwrap]

[/col3][/colwrap]

これだけじゃ、結露対策に部材が足りませんので別途、ケイカル板とイソウールブランケットと言う不燃の断熱材を用意します。厚みは25mmをセレクトしています。

そして先ずはケイカルが枠に収まるようカットして行きます。

メーカーによってはステンレスの薄板を使い断熱材の下地になっている場合も有りますが、金属面だと結露が発生しやすいかと考えケイカルを選んでいます。

とは言え、温度差の境界面に水蒸気があれば結露するのでケイカルでも気休めなのかも知れません、まだまだ勉強が足らないので杉浦社長のブログを読み込まなければなりません。

そして、ケイカルを枠に乗せて確認です

そして、その上に断熱材を被せて行くので、寸法にカットして行きます。 そして煙突を通して問題無い事を確認して、トップを被せます。

この作業は、外気に暴露されて冷たくなったフラッシングの冷気を断熱材で遮断して、結露を防ぎたいと意図しています。

もし断熱層が無く、室内から見上げてフラッシングの鉄板が見えている状態だと室内の水蒸気が屋根の一番高いフラッシング部分に滞留→冷たい金属板と接触して冬に窓が結露するようにビチャビチャになってしまう。

ひどい時だと雨漏りのようにポタポタと水が垂れてくるので本当に注意が必要なポイントだと思います。

現地ではこの中に2重煙突を通して、襟巻きになるストームカラーを設置して防水を行います。

でも、こんな傘で長年防水出来るなんて事は絶対無理で、防水テープやパテ、シリコンで涙ぐましく防水しても、厳しい屋外の環境に耐えることは無理で10年を越えた辺りから雨漏りの原因になるのです。

そこん所は僕のブログよりも、かわはらさんのブログがしっかりと書いて下さっているので一読する事をお勧めします。

物理的に雨水が回り込みやすい弱点がある。

屋根の下から遠くから見たら、ただの黒いパイプが屋根から抜けていくようにしか見えないけど、実際にはこういうコーキングや防水テープで処理しているだけなので、かならず寿命があり、忘れた頃に雨漏れすることが運命づけられている施工方法なのだ

川原薪ストーブ本舗ブログ、春夏秋は冬を待つ季節season3 より引用

一見初期投資が減るので良いかと思いますが、コストを下げるメリットがある代わりに問題も一緒に発生する困ったちゃんの仕様なのですね。

これからは本体の性能向上は勿論の事、ストーブ屋さんの技術が如実に現れる現地工事の技能も場数を踏む事により、良い感じで会得出来ると思っているので今後の展開が楽しみです。

コメント