前回はノーマルの時計型ストーブをロケットストーブに改造したところで記事を終えたのですが、使ってみると燃焼の輻射熱で近づくのも嫌になるくらい足元が熱かったです。

なので、かちかち山状態だけど積極的に輻射熱を取りたいのであれば薄いブリキ板の箱で薪を燃焼するのが最も合理的かと思います。

しかし、僕はもっとマイルドでじんわりと温めてくれる暖房が好きなので改善してみました。

最初は単なるブリキのストーブだったのに、実験を重ねるごとに小さな改善を積み重ねて製品の魅力を高めて行く作業が面白いのですよ。

行動範囲や時間に制約が有る中で、工場に在庫している有り合わせの部材を使い仕上げて行く実物大の模型とでも申しましょうか。

輻射熱の改善

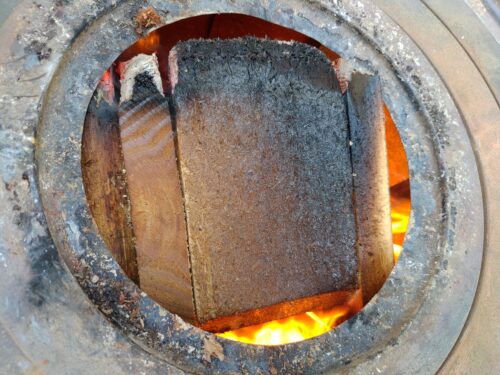

燃焼室をレンガで覆う事で輻射熱の放出を抑える事が出来るのか検証しました。

そして大事な部分は煙突に繋がる部分を狭くして流速を稼ぐ形状にしています。ここは最も高温になる場所に繋がるので耐火レンガを使っており、後は手持ち在庫を立てかけただけです。

赤レンガの半平は熱により割れるかも知れないけど、値段が安いので使えたらラッキー。

床面は4年以上前にパーライトモルタルで保温しているから、燃焼室全体を断熱施工した事になります。

この様に改造する事で、燃焼によって発生した熱のほとんどを煙突へ送り込み強力なドラフトを発生させます。

改造前は燃焼室からもたくさん輻射熱を屋外放熱するので煙突へ導かれる熱量は改造後と比較して少ないです。よってドラフト圧力も小さくなります。

燃焼

これが予想以上に高性能でびっくりです。

燃焼室を断熱施工するだけでここまで性能が変わるのかと思うくらい良い感じで燃えてくれます。

写真は木パレットの部品ですが、端っこからしっかり燃えてくれます。

ロケットストーブって小枝ストーブと言われるくらい大きな燃料が苦手とされていますが全く問題無く燃えてくれます。

薪の種類を変えながら実験したけど、高い燃焼性能は変わることなく安定的な運用ができたので、改造の方向性は正解の様です。

気になるポイントの改善と今後の課題

気になるポイントの改善事例

ゴミ箱に廃棄していたφ200のダクトじゃストーブの輪っかと微妙に寸法が異なり、木材が引っかかって運用が面倒でした。

目一杯詰め込んだら、ダクトより天板の方が小さいので真下へ落ちてくれません。

対策としてφ225㎜のスパイラルダクトへ変更しました。

ステンレス製だからお値段もちょっとお高いので、もったいないと思いつつ気になるポイントが無くなる事を優先しました。

φ225㎜だと天板の切り欠きにドンピシャなので全く不満がなくなり快適そのもの。

耐熱塗装を塗っているので一気に塗料が焼ける煙が噴出しました。

そして次なる課題の1つ目はここです。

一番熱くなるのでステンレスのT管じゃ煙突の荷重を支える事が出来ず溶けて折れ曲がってしまいました。

誰もいない工場での実験だったから誰もケガしませんが、周囲に人がいると大惨事になっていたでしょう。

この辺りは安全性に関係するのでしっかりと対応してゆきます。

そして2つ目の課題は「あまり暖かく無い」という事です。

燃焼室の断熱改造を行った結果、高温を維持して理想的な燃焼を得る事が出来ました。

しかし、放熱をする場所が少ないので現状では発生した熱のほとんどを煙突から排出しています。

まとめ

次回はT管部分の改善と放熱部の追加を行ってみたいと思います。

ヒミエルストーブの様に緻密に組み上げる製品つくりも大切ですが、遊び心を弾ませて童心にかえり手を動かしながら改造するって得られる知見も多いので継続的に取り組んで行きます。

なにより、やらなければと言う義務感でなく単なる好奇心を追い求めている状態が心地よいです。

この記事に関する事は全てフリーなので各自の責任に於いて勝手に利用してくれたらよいと思います。

コメント