予期せず機械部品が壊れ、メーカーに在庫が無く、受注生産品や、特注品などは納期が数ヶ月必要な事もザラなので部品単体の修理をごくまれに請け負います。

数年間、下手すると10年以上稼働する部品なので、1度修理の経験を得ても次回は5年から10年先になり前回の修理手順や内容はキレイさっぱり忘れています。

部品を修理して装置に組み込むと一切手直しは出来ませんし、メーカーの新品と同等の寿命を求められるので誰も手を出さず、これまた私の出番になります。

ギアボックスのオーバーホール

Internet Archive Book Images via Visual hunt / No known copyright restrictions

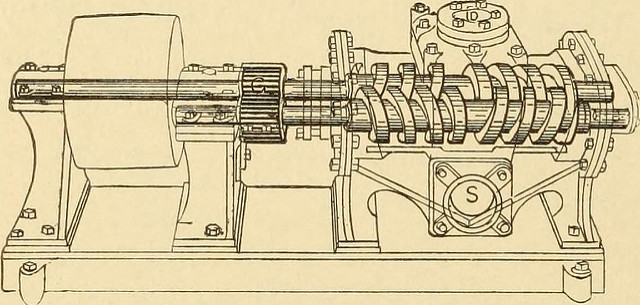

車のデフギアによく似たギアボックスの組み替え修理は数回の経験でかなりコツを掴みました。40年以上前のメーカー特注品で代替品が無い場合私が組み替えます。

自動車と大きく異なるのは、ギアボックスに掛かるトルクが巨大なので、軸と歯車のはめ合い公差がh級の下限付近で、部品分解を何気なく行うと再利用出来なくなります。

組付けの時に気を付けるべきポイントが幾つかあるのですが、一番大切なのは最終組み付けの総合ガタを0.03mmを狙います

どういうことかと言うと、図のA軸を固定して、G軸を回転させた時のギアのバックラッシュ(隙間)を0.03mmに調整します。ちょっと狭いと感じますが、使用して行くとギアが摩耗して行くので新品時はこれくらいが丁度です。

この摩耗をあらかじめ見込んだ微妙な数値を追って行くのが職人の技って事なのでしょうか。

Internet Archive Book Images via Visualhunt / No known copyright restrictions

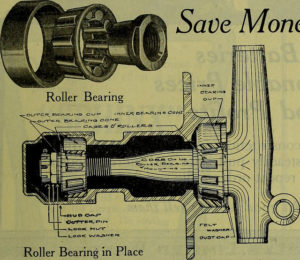

直交する歯車を受けるベアリングは高負荷に対応したテーパーローラーベアリングなので、ベアリングの与圧を調整してクリアランスを詰めなければなりません。 ベアリングの止めで寸法が出るのでは無く、シム調整でベアリングの隙間を調整しなければなりません。

ベアリングの隙間が大きければあっという間にガタが大きくなるし、隙間が小さければすぐに焼き付いてしまう。 一旦仮組を行い、軸を回転させながら負荷を手で確認してベアリングの与圧を推測します。ベアリング単体なら分かりやすいのですが、新品のゴムシールを取り付けるとシールの負荷が大きくて、自分の組付けが正常なのか失敗なのか判断が難しいです。

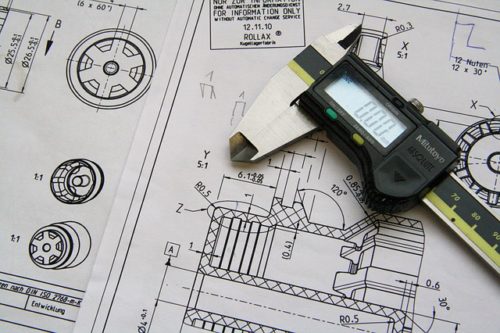

そのような与圧済みのギアを2つ直交させ、歯当たり確認は光明丹をギアに塗布し、回転させながら歯当たりの場所及びバックラッシュを調整します。

gth_42 via Visualhunt.com / CC BY-NC-ND

そして組み上がったギアボックスは、テコ式ダイアルゲージで測定し、総合ガタが0.03mm+0.01くらいで有れば作業終了となります。

測定する時の大切なポイントは、潤滑油を入れない状態で測定しなければ駄目です。 ギアの隙間が小さく、潤滑油の粘土がとっても高いので潤滑油を入れてしまうとガタが無くなってしまいガタの測定ができません。 過去にそんな簡単な事も分からず油を入れてしまい、油を抜いて洗浄した経験があるので絶対に繰り返したくありません。

幸いなことに私が組み付けて装置に組み込まれたギアボックスが、組み付け不良で壊れたことはありませんが、定年した技術者の話によると過去に「分かった様で分かってない技術者が見よう見まねで組んだ時は数時間で壊れた」らしいので侮る事は出来ません。

ウォーム減速器はウォームと歯車の位置調整が構造で決まるので傘歯車の減速器よりも修理の難易度はかなり低いと感じます。 このタイプの減速器は、ベアリングのアウターレースの引き抜きが難しい位でしょうか。

まとめ

一旦装置に組み込むとやり直しが出来ないので、機械の組み直しは自分の中で確固たる基準が無ければ不安の無限ループに陥ります。

私の駆け出しの頃は、一体何が正解で、何が駄目なのかさっぱり分からず、組み付けと分解を気の済むまで行いました。 経験できる回数も少ないのに、求められる結果は大きいので修理が完成した後は潔く開き直るしか出来ません。

機械部品修理は奇跡的に今まで1度のミスも無いので、これからも気を抜くこと無く作業に取り組みたいと思います。

このような職人的技能を経験できる物件も、経験すべき若者も減って行く中、景気の変動に合わせて都合良く職人の育成など無理だと思うので、私の様な職人は絶滅して行く運命なのかも知れません。

コメント