私の考える薪ストーブ2次燃焼の簡単な仕組みを説明します

薪ストーブの事を全く知らなかったときに、2次燃焼と言うフレーズが本やネット上で連呼されていたけれど、何の事だかさっぱりわかりませんでした。

2次燃焼こそが高性能の証し、高効率の代名詞。のように私は捉えましたが、一体何の事かさっぱり分からず、キレイにゆらゆら揺れるオーロラ燃焼が2次燃焼なのかと思っていました。

(その考えは間違いでは無いが、正解全てを満たす訳でも無いと思います)

分からないなりに自分で作ってわかったことは、木を燃やした時に発生する、ガスや煙に暖かい空気を吹き付けて更に燃やしてあげる。という事でした。

時計型ストーブは、薪を燃やして発生した可燃性ガスを燃やす事無く煙突から排出してしまっているので長時間部屋を暖めようと思うともの凄く薪をじゃんじゃんくべないと駄目なので沢山消費します。

私が初めて使ったのもホームセンターで買った時計型ストーブですが、薪が紙を燃やすようにすぐ無くなっていった事を思い出します。

しかし、2次燃焼がついていると、煙突に排出している可燃性ガスを燃やして熱を取り出す事が出来るので、熱効率が良いと思います。

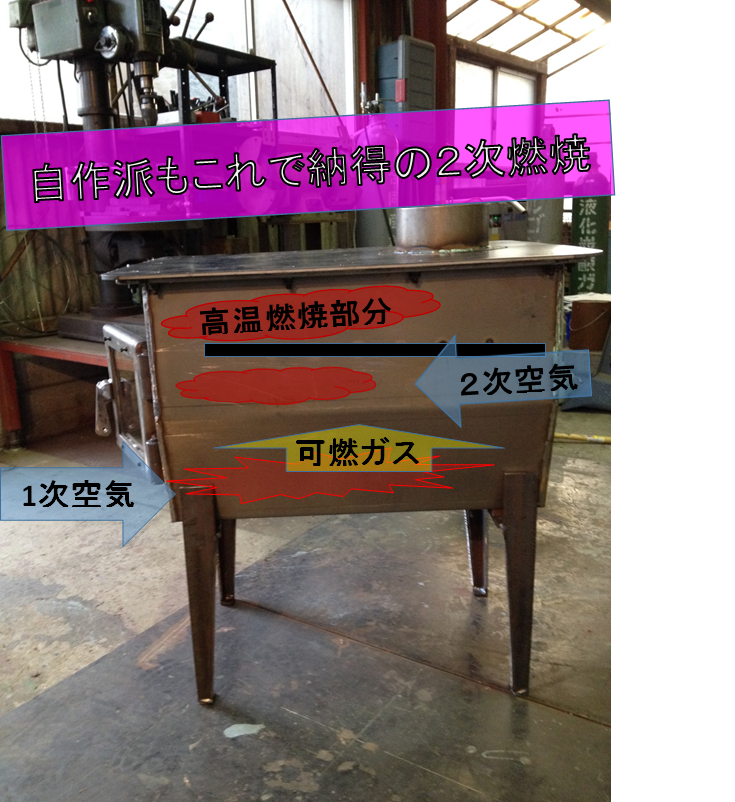

写真の説明

写真は私が初めて作ったストーブを真横から見た写真に、説明の文章を追加した物です。ストーブの左から1次燃焼空気で薪を燃やし、右の2次燃焼口から仕切り板に立ち込める可燃性ガスに暖かい空気を吹き付けて天板付近で高温燃焼させる仕組みになっています。

ポイント

(1)木を燃焼させるこれを1次燃焼と呼ぶ

(2)1次燃焼をしても、炭素、水素その他燃えなかった可燃性ガスを高温環境下で再燃焼させる、これを2次燃焼と呼ぶ。

安定した2次燃焼を起こすには吸気を暖めて吹き付けることがとっても大切です。なぜなら、冷たい外気を直接吹き付けると、発生したガス温度が下がってしまいスムーズにガスが燃えません。なので、本体の熱を積極的に使って予熱しましょう。

2次燃焼の仕切り板は水平ではなく、立ち込めた可燃性ガスがスムーズに移動できるように少し滑り勾配をつけた方が良い。水平だと燃焼ガスの移動がゆっくりで連続燃焼がうまくいかなかったです。

炉内へ供給する空気はたくさん供給されるように作りましょう。 たくさん供給されるようにして絞り機構を追加することは簡単だけれど、少ないエアーをたくさん供給する改造は面倒で仕方ない。

私の経験では、このくらいで良いかなと当てずっぽうで作っても空気の供給量が全然足らなくて、何度も作り直しました。

ロケットストーブの2次燃焼

ロケットストーブとは薪を燃焼して発生した熱と木質ガス(煙)をヒートライザーと呼ばれる断熱された2重煙突で燃焼するシステムを言います。

通常の薪ストーブでは空気中の酸素と反応してゆらゆらとオーロラの様に燃焼する可燃性ガスを、ヒートライザーと称呼される断熱された2重煙突部分で燃焼する事により、高温を発生させています。

ですので、とらえ方によっては可燃性ガスバーナーを装置内に内蔵しているとも言えます。薪の並べ方にや空気の絞りにもよりますが、可燃性ガスはヒートライザーへ吸い込まれて行くので、ゆらゆらと揺れる2次燃焼のオーロラはさほど発生しません。

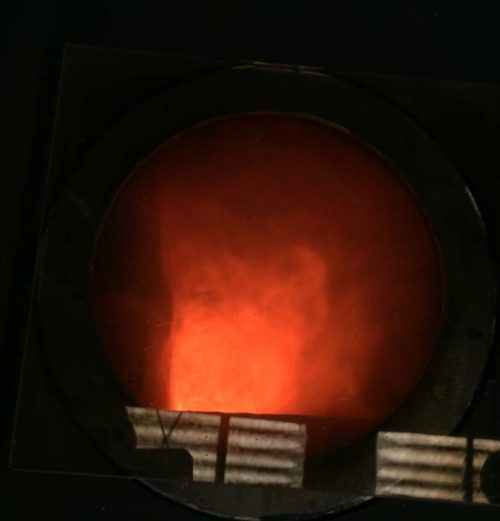

写真の様に真っ赤に昇温したヒートライザーはシングル煙突でも強力なドラフト発生を可能として、おき火まで真っ赤に燃焼する事が可能です。

ヒートライザーを800度以上の高温に保ち、乱気流を発生させる事が出来た場合、煙すら燃焼する事が可能になるので煙突から排出される煙を目視する事は難しいです。

私の作るロケットストーブの炎は主にヒートライザーで燃えているので、正面から見ると炎がよく見えない事が有りますが、写真の様にヒートライザーを上から見ると炎が立ち上がるのがよく分かります。

ロケットストーブ関連の記事はこちら

[btn]ロケットストーブ関連記事[/btn]

追記

そもそも2次燃焼専用の空気が必要なのでしょうか?現時点での意見は不要では無いかと考えます。

そのへんの考えを記事にしてみました。

[btn]2次燃焼空気は必要なのでしょうか?[/btn]

コメント

コメント一覧 (2件)

2次燃焼させるストーブの構造を絵で教えてください。

橋本様、グーグルで画像検索をして頂くと欲しい情報が入手できるかとおもいます